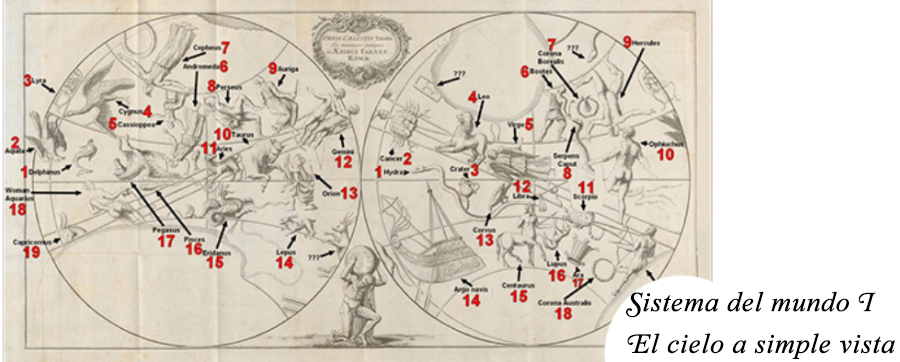

Sistema del mundo (I): el cielo a simple vista

«si alguien supiera el orden completo de las estrellas y los cielos,

así como su medida y su movimiento, sabría, por medio de su intelecto,

tanto el número como los lugares en los que ocurrirían todos los eclipses futuros»

Santo Tomás de Aquino. Quaestiones disputatae de anima, Cap. 20.

Desde los orígenes de la humanidad, el hombre ha observado el cielo a simple vista. Los observatorios astronómicos de las grandes ciudades antiguas no son más que estructuras que permiten sobreponerse a los accidentes geográficos propios de la ciudad (casas y árboles, básicamente) y, a lo sumo, alejarse de algún fuego cercano encendido sobre el suelo. En su parte superior se encuentran, o bien una estructura que protegiese directamente de los restos de luz que podría haber alrededor, o bien una superficie plana en la que tumbarse o en la cual reunirse con varios sabios para discutir sobre lo que se podía ver en el firmamento.

- Observatorio astronómico El Caracol, Chichén Itzá.

- Observatorio astronónicmo en Gaocheng, China.

Y, ¿qué es lo que se observa en el cielo a simple vista? Mejor dicho, ¿qué es lo que se observaba en un cielo sin contaminación lumínica ni satélites artificiales? En primer lugar aparecen el Sol y la Luna, dos grandes cuerpos luminosos de muy distinta naturaleza: el Sol es brillante a morir y constante (llamado Helios por los griegos, dios que trae la luz), mientras que la Luna tiene un brillo más suave (se le puede mirar directamente) y una serie de fases. Obvio. Pero, más allá, se observa que los recorridos de estos cambian a lo largo del año, acercándose o alejándose del horizonte, lo cual depende de la zona de la tierra en la que te encuentres, así como variando el uno respecto del otro (la Luna aparece quince días durante la noche, otros quince durante el día).

«el Sol, la Luna y las otras estrellas eran transportadas desde el este hacia el oeste a lo largo de círculos que siempre eran paralelos unos a otros, que comenzaban a salir desde debajo de la Tierra misma» (Ptolomeo, Almagesto, I, 3).

Por otro lado, durante las noches, se observan una serie de puntos luminosos, cuyo número es prácticamente incontable, y depende sensiblemente del estado de la visión del astrónomo de turno, lo que antes de la invención de las gafas era determinante. No obstante, su número fácilmente asciende a varios millares. Se llamaron estrellas (fijas, por observarse inmóviles). Esto significa que siempre aparecen a las mismas distancias unas de otras, moviéndose a la par a lo largo de una noche alrededor de un eje que marca, en el hemisferio norte, la estrella polar, y corriéndose ligeramente cada día, es decir, apareciendo tras cada anochecer en un punto distinto de este giro.

«la revolución de las estrellas siempre visibles, que eran observadas en forma circular, y teniendo siempre una ubicación cerca de un centro» (Ptolomeo, Almagesto, I, 3), recorriendo un círculo menor cerca del polo.

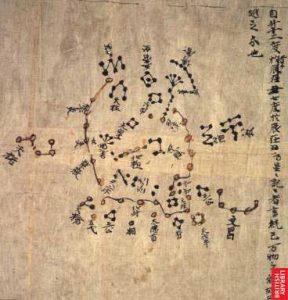

Y, desde los más tempranos orígenes de la civilización, se han agrupado en distintas formaciones, mapeando el cielo y permitiendo su ordenación y utilización. La estrella polar, por ejemplo, permite guiarse en plena noche, al encontrarse siempre en la misma posición (no variando durante milenios); los incas usaban las Pléyades para medir la época de cosecha y siembra, y distintas culturas recurrían a diferentes constelaciones. Se conservan mapas de las estrellas agrupadas en distintas constelaciones (que varían en función de la cultura –actualmente llamamos la «Tetera» a lo que los griegos llamaban «Sagitario», en Lacedemonia la Osa Mayor y Casiopea eran un cazador y un alce…), tanto en China, como en Babilonia y en Grecia.

- Mapa de constelaciones de Shi Shen, Gan De and Wu X

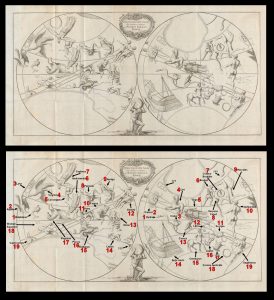

- Estatua de Farnese, en la que Atlas porta sobre sus espaldas la bóveda celeste, con las constelaciones griegas.

- Mapa de las constelaciones griegas sacadas de la Estatua de Farnese.

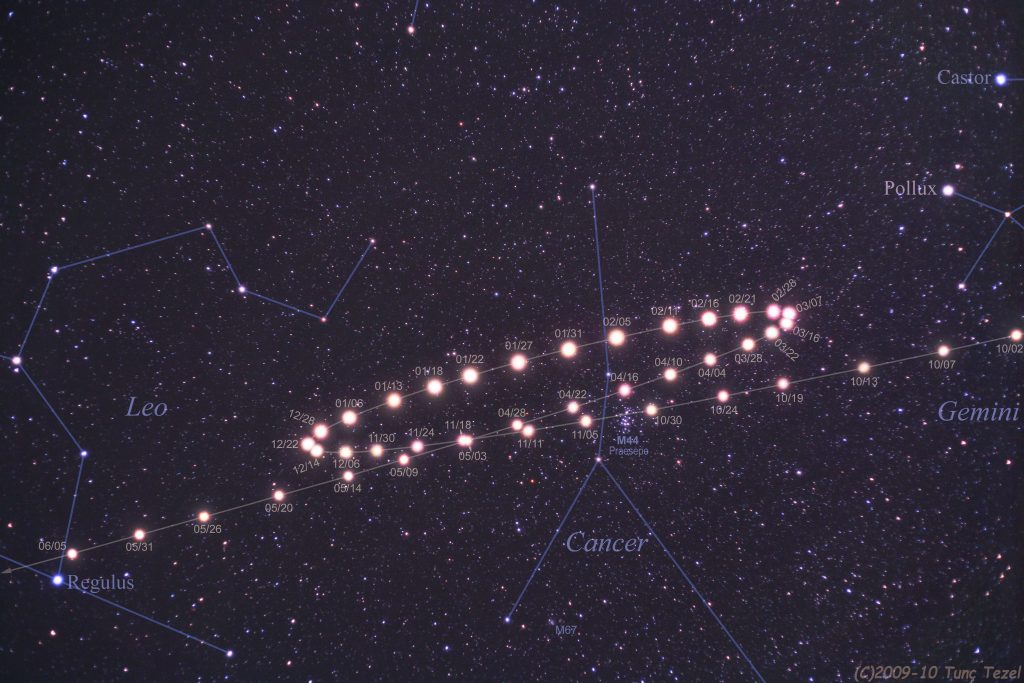

Entre estos puntos luminosos, hay algunos con determinadas características especiales, entre ellos el más brillante del cielo; el más rojo; el que, según distintas culturas, es el más bello de todos… Estos se mueven a lo largo de una noche igual que el resto de estrellas fijas, pero en periodos de tiempo más largos (desde semanas a varias décadas) se observa que cambian de posición respecto a estas. Son cuerpos que caminan por el cielo, moviéndose entre las constelaciones a lo largo del tiempo en una determinada dirección, pero pasando periodos estacionarios y volviendo sobre sus pasos en determinados momentos (cuando están en oposición al Sol). Son, por ello, llamados πλανήτης, es decir, errantes o caminantes (vagabundos). Además, curiosamente, todos estos se mueven en el mismo plano, el que también recorren el Sol y la Luna.

«Los tres planetas superiores, Saturno, Júpiter y Marte [… en ocasiones] se mueven hacia adelante y son más rápidos que usualmente [… y en otros momentos] retroceden con pasos de cangrejo el camino que han recorrido. Entre medias están estacionarios [… además] aparecen grandes en el movimiento retrógrado y pequeños [el resto del tiempo]» (Kepler, Nueva astronomía, II, 14).

Romanos y griegos dieron al más luminoso de todos ellos el nombre de Júpiter (Zeus), el dios supremo del Olimpo; Marte (Ares), dios de la guerra, sería el punto más rojo del cielo (como si estuviese sempiternamente manchado de sangre); Venus (llamado así en Roma y en Grecia), porta el nombre de la deidad de la belleza, al ser una brillante estrella que anuncia la mañana; Mercurio (Hermes), siempre muy, muy cerca del Sol, portaría el nombre del mensajero de los dioses; y la última estrella caminante sería Saturno (Cronos), dios de la agricultura y la fertilidad, además de padre destronado de Júpiter, sensiblemente menos luminoso que este. En la cultura babilónica ocurrió algo parecido, nombrando Marduk, Nergal, Nabu, Ishtar y Ninurta, que representan al dios supremo, al de la guerra, al de la sabiduría y escritura, la belleza y la fertilidad y agricultura respectivamente.

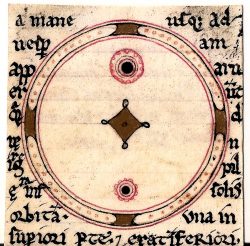

Estos eran básicamente los fenómenos celestes observados en todo el globo terrestre de manera constante, aunque no faltan referencias a fenómenos más extraños como los eclipses, los cometas, las supernovas, incluso las manchas solares, y se interpretaron en base a la cosmovisión de la época. Hay registros históricos de eclipses de hace milenios, documentados por civilizaciones como la griega, la egipcia, la asiria, la babilónica… a los que se le dieron interpretaciones de lo más dispares (desde quitarle importancia hasta otorgarle un carácter divino); Aristóteles creía que los cometas eran exhalaciones de la Tierra; se observaron supernovas, quizás desde hace seis milenios (por astrónomos indios), y sin duda varios siglos antes de esta era (por observadores chinos). Incluso se observaron algunas manchas solares inusualmente grandes, que quedaron retratadas en un dibujo del siglo XII de John of Worcester y en un cuadro de Tiānyuán Yùlì Xiángyìfù de varios siglos antes de la invención del telescopio (entre otros).

- Dibujo del Sol con una mancha solar del autor chinoTiānyuán Yùlì Xiángyìfù, observada a simple vista.

- Dibujo de una mancha solar por John of Worcester, siglo XII.

Estas observaciones se han explicado en base a distintas interpretaciones desde el origen de la humanidad. Una de las primeras concepciones del cosmos, fundamental para la cosmovisión (nunca mejor dicho) occidental, es la griega, según la cual este era incorruptible y armónico, cruzado por divinidades que giraban alrededor de la Tierra. Dadas las diferencias en el movimiento de los distintos cuerpos (unos atraviesan el cielo cada día, otros giran a lo largo del año, otros tienen recorridos que duran varias décadas), se creyó que estos ocupaban distintas esferas concéntricas a la tierra que marcaban estos movimientos. La Luna y el Sol, por ejemplo, se observan a simple vista como esferas casi perfectas, luminosas, de movimiento circular asombrosamente constante. De ahí que los antiguos pensaran que serían entes divinos. ¿Cómo si no iban a flotar sobre los terrestres, inalcanzables, luminosos, inmensos y, sobre todo, móviles? Sería impensable comparar, por ejemplo, a la Luna con las rocas terrestres, pues estas ni flotan ni se mueven sin ayuda externa ni son luminosas (la mayoría) ni perfectamente redondas. Y, la Luna sí lo es, a simple vista, al menos. De ahí que se interpretase que la materia que los componía era distinta a la terrenal. Santo Tomás daba por hecho lo siguiente:

«Se dice de los cuerpos celestes que son incorruptibles porque no tienen materia del tipo que se encuentra en las cosas en general y corruptibles» (Santo Tomás de Aquino. Quaestiones disputatae de anima, Cap. 14.)

El curso del tiempo daría a los occidentales la capacidad de comprobar estas afirmaciones, tachando a estas cosmovisiones, como Einstein decía, de «infantil, bárbaro y primitivo» (Einstein, Introducción a los diálogos de Galileo) pero si observamos el cielo a simple vista estas interpretaciones son, en cierto sentido, obvias. Se ven los cuerpos celestes girar alrededor de la Tierra, que se siente inmóvil, a diferencia de lo que uno percibe cuando se sube a un vehículo o a un barco (aunque hay mucho que discutir sobre estas experiencias). La aparente perfección, inmutabilidad y estabilidad de los cuerpos celestes hizo que los griegos los concibiesen como entes divinos. A partir de la invención del telescopio se precipitan los descubrimientos de distintas irregularidades, pero incluso a simple vista hay determinadas observaciones difíciles de explicar. Principalmente, el movimiento retrógrado de algunos planetas, que parecía implicar que estos giraban bruscamente, invirtiendo la dirección de su movimiento, algo insostenible con la idea de perfección del movimiento circular, lo cual requeriría una explicación que dominaría la mentalidad occidental durante milenios y que veremos en Los epiciclos de Ptolomeo.

[…] Sistema del mundo (I): el cielo a simple vista […]

[…] Sistema del mundo (I): el cielo a simple vista […]

[…] Sistema del mundo (I): el cielo a simple vista […]