Aristóteles (XVII) – Vuelta a Atenas y estudio de la vida

A los pocos años de estar en Asia Menor, y después de que Hermias fuera asesinado, el rey Filipo II de Macedonia pide a Aristóteles que sea el discípulo de su hijo Alejandro. Tras cinco años de educación, cuando este comienza sus conquistas hacia el oriente, Aristóteles vuelve a Atenas, trece años después de la muerte del maestro, ahora acompañado de toda la fuerza y el prestigio de la corona del reino de Macedonia y con una filosofía renovada. Y aquí establece una institución de enseñanza similar a la Academia, en esta ocasión en los jardines cercanos al templo de Apolo Licio, por lo que se llamó el Liceo.

Este es un terreno con un gran jardín y varios edificios para las reuniones comunitarias, un lugar dedicado oficialmente a las musas, siguiendo el modelo de la Academia platónica, con varios maestros junto con Aristóteles, una biblioteca como nunca antes se había conocido en Grecia y unos amplios jardines por los que caminaban mientras discutían los discípulos y el maestro, lo que les dio el nombre de itinerantes o «peripatéticos». Comienza así no solo la enseñanza regular de todas las ramas de su sistema, sino la organización de la investigación empírica, que alcanza su máximo desarrollo en el estudio de los seres vivos.

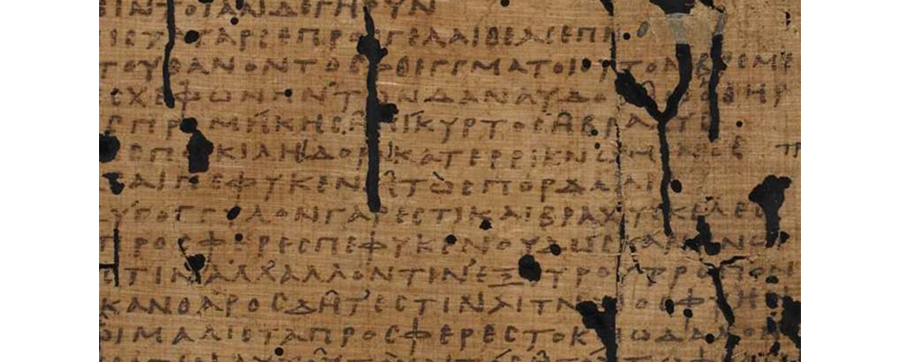

El poder de su fama y del apoyo real le permitió llevar a cabo la organización de toda una serie de informaciones empíricas recopiladas de muy diversas fuentes, incluyendo las observaciones propias y nociones comunes, pero no escritas anteriormente con un carácter científico y analítico, pero también experiencias de viajeros, cazadores y pescadores, a pesar de que «ninguno de ellos observa nada de este tipo por mor del conocer» (GA 756a30), sino con vistas a un fin práctico o incluso comercial. También se recopilan testimonios de quienes «han sido testigos oculares» (HA 618a15) como «el caso de un mulo que vivió ochenta años» (HA 577b30), lo que le lleva a recoger la existencia de animales extraños como el órix (o el unicornio) (cf. PA 663a20), pues muchos testigos oculares afirman haberlo visto. Incluso se estudian las obras escritas (carentes del detalle y de la metodología de Aristóteles), entre los que se encuentran reportes de los animales de Asia conocidos en Grecia por las expediciones de Alejandro (lo que muestra las referencias a elefantes, por ejemplo).

Aquí Aristóteles hace las veces de organizador de las investigaciones del Liceo, como anteriormente había hecho Platón con las matemáticas de la Academia. De hecho, Teofrasto se encargó de las investigaciones sobre las plantas, mostrando una división del trabajo entre los maestros peripatéticos, seguramente supervisados por Aristóteles. El resultado es la recopilación y organización de una gran cantidad de datos, observaciones, informes, incluso algunos experimentos modestos de una gran cantidad de seres vivos, llegando a identificar hasta 550 especies de animales. Pero el conocimiento de los seres vivos no se puede limitar a la mera recopilación de observaciones, sino que implica cierta organización en base a criterios generales.

Género, especie y analogía

En la Academia se usaba el método de división por mitades, clasificando así objetos. De hecho, gran parte de los seres que se clasificaban por este método eran seres vivos, llegando incluso a elaborar «Tablas de División» (PA 642b10). No obstante, no había un auténtico interés en conocer la naturaleza a través de este método, sino que se usaba como ejercicio intelectual para comprender el funcionamiento de las ideas. De hecho, el método tenía restricciones muy duras, como la de dividir cada grupo siempre en dos mitades iguales y de usar una sola idea (un solo criterio de división) en cada ocasión. Estas reglas están claramente orientadas a la correcta utilización de las ideas, es decir, cada división se tiene que hacer en base a la participación (o no) de los animales en una idea concreta, de tal manera que todos participan o no participan, y en una a cada vez.

Y es que uno de los problemas a la hora de estudiar los particulares se da en la repetición de términos similares entre ellos. Es decir, si queremos definir por completo a un caballo y para ello queremos enumerar todas sus características, obtenemos una lista interminable: un ser que duerme y come, que tiene piel y cuatro patas, que corre y salta, que tiene ojos y lengua… Es más, la mayoría de estas características se encuentran en otros muchos seres, por lo que si queremos definir a un burro tendremos que repetir muchas características similares: también duerme y come, también tiene piel y cuatro patas… Así, si el estudio estuviera basado en particulares (como hombre o caballo) se volvería una repetición interminable de características compartidas, pues «muchas funciones son iguales en muchos géneros que son distintos entre sí, como el sueño, la respiración, el crecimiento, la decadencia y la muerte» (PA 639a20).

Para evitar este problema, se puede estudiar a los seres vivos extrayendo sus características comunes en distintos niveles de complejidad, es decir, «primero se debe hacer una observación común por géneros, y luego centrarse en las características específicas» (PA 639b5). Los individuos que tengan partes significativas y comportamientos generales iguales, quedarán englobados bajo un criterio genérico, pues «esto tiene lugar en los animales que son de un mismo género» (HA 486a20), dentro del cual habrá distintas especies, que se diferencien en algún aspecto, pero cuyos individuos compartan otras características entre sí.

Así aplicamos los universales más generales a muchos particulares, y luego vamos especificando las diferencias de cada uno, pues según la metafísica aristotélica, los universales son atributos que se aplican a muchos particulares: «lo universal es común: llamamos universal los caracteres que se dan en muchos seres» (PA 644a25). De esta manera los seres vivos quedarían divididos en géneros (es decir, grandes grupos que recopilasen las similitudes de muchos tipos de individuos) y en especies (es decir, grupos que recogían las similitudes de distintos individuos), por ejemplo «por género entiendo, por ejemplo, el ave o el pez, pues cada uno se distingue del otro por una diferencia genérica, y existen muchas especies de peces y de aves» (HA 486a20).

Estas especies deberían incluir a todos los que sean similares y excluir a todos los que no lo sean, y quedando todos los seres vivos nombrados por su respectiva especie: «Es preciso que una especie única e indivisible no vaya de una a otra diferencia de las divisiones, ni seres diferentes a la misma división, y que todos los animales aparezcan en estas divisiones» (PA 643a15). Por lo tanto, «es necesario que las diferencias últimas sean iguales en número a todos los animales indivisibles en cuanto a la especie» (PA 643a20), de tal manera que estaríamos describiendo los particulares (no solo sus géneros).

Además de estos dos criterios, algunos animales «presentan analogías» (HA 486b15) dada la gran similitud (pero no igualdad) entre las partes de unos y otros, lo que podemos añadir como tercer criterio para estudiar a los seres vivos, junto al género y a la especie: «unos animales, pues, tienen características comunes según la analogía, otros según el género, y otros según la especie» (PA 645b25). «Entiendo por analogía que unos animales tienen pulmón, pero otros no lo tienen, sino otro órgano en lugar del pulmón que tienen los primeros» (PA 645b5), así, por ejemplo, «en las aves el llamado pico constituye la boca» (PA 662a35). De hecho, las diferencias entre los diversos géneros están basadas en analogías: «los géneros que presentan analogía están a parte» (PA 644a15), como los aves y los peces, pues aquellas tienen plumas donde estos escamas, aquellas alas y estos aletas; mientras que las especies se dividen «más por características corporales, como la corpulencia o pequeñez, la blandura o dureza, la lisura o la rugosidad y otras semejantes, en suma, por el más y el menos» (PA 644b10).

Y con estos criterios podríamos estudiar y ordenar a todos los seres vivos. Al menos, en teoría…

La próxima semana veremos la diversidad de la vida.

Citas

- Ediciones de Biblioteca Clásica Gredos de las siguientes obras aristotélicas:

- GC: Sobre la generación y la corrupción

- GA.: Generación de los animales

- ME: Meteorológicos

- PA: Partes de los animales

- SC: Sobre el cielo

- Sueñ.: Acerca del sueño y la vigilia

[…] Usando esta metodología, podemos estudiar a los seres vivos, y en ellos encontramos encontramos similitudes, desde las más […]